“斯义弘深——周逢俊中国画展”学术研讨会专家发言

时间:2016-03-17 来源:未知 作者:admin 点击:

次

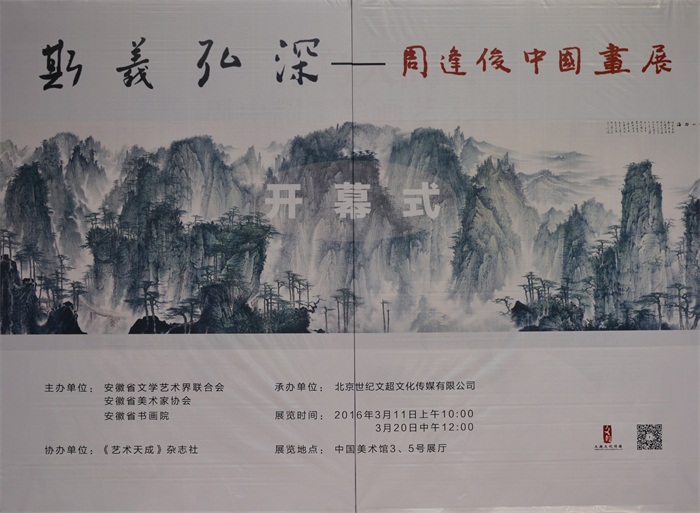

2016年3月11日,由安徽省文学艺术界联合会、安徽省美术家协会、安徽省书画院主办,《艺术天成》杂志社协办,北京世纪文超文化传媒有限公司承办的“斯义弘深——周逢俊中国画展”,及学术研讨会在中国美术馆隆重开幕。

学术研讨会专家发言

参加研讨会嘉宾合影刘曦林(中国美术馆研究馆员,中国美术家协会理论委员会副主任,中国画学会创会常务理事,中央文史馆书画院理论委员会委员,中国国家画院研究院副院长,著名理论家、画家)看了他的画展之后,我有这么一个感受,就感恩心态的逢俊,真是应该感恩家乡山河的养育。没有黄山,没有安徽家乡的山河,就不可能出一个周逢俊。他还应该感谢北京这二十年,北京文化积累比较丰厚,有故宫、荣宝斋,有很多的文化,有中国美术馆,可以说中华文化养育了周逢俊,中华大地养育了周逢俊。再加上他的才华和勤奋,所以说都有非常好的表现,无论是他的山水还是花鸟,从不同的角度展现了他的才气、大气、英气、灵气。逢俊在这个年龄段,还有非常光明的未来,还有无限的空间等待他去扩展,我们对他的艺术也寄予厚望。刚才他也非常坦诚的伸开双臂说希望大家提出宝贵意见,所以今天的研讨会,我们就来谈谈他对艺术的感受,分析他的艺术风格的;对他的希望对他的建议,对他的批评。作为好朋友,他喜欢直言快语,我们也直言快语。请张院长先说。张晓凌(中国国家画院副院长)首先对参加这次研讨会感觉很荣幸,因为周逢俊也算是我们老乡。周逢俊名字我早就知道,但是见面很少,他这样一个来自于安徽民间的画家,经历了那么丰富的人生经历,在黄山、南京、北京,都游历过,特别像中国古代的文人到处游历。这样游历的过程,我觉得特别值得去研究。由周逢俊的游历经历,我就想起来一件事情。由于过去安徽文化生态保持比较完整,所以安徽的画家很多都出自民间,包括新安画派的画家,很多也来自于民间。我觉得整个中国近现代美术史对安徽新安画派研究不够。我有一次在西安美术学院,杨晓阳让我看了新安画派的一些绘画,我看了之后杨晓阳说这就是中国美术的现代性,这就从安徽新安画派开始,安徽的画家对山水独立笔墨的研究,那时候已经超越西方现代主义。我看了很感动,所以我觉得对安徽要有一个全新认识。另外,黄宾虹也是一个很好例子,黄宾虹也出生于民间,黄宾虹怎么出来的?实际上是安徽固有的文化的生态体系养出来的。他在安徽那几年读的书非常多,为什么能读那么多书呢?因为安徽每家都有藏书。安徽有一个景象,文化大革命遭到很大破坏的时候,老百姓插完秧、下完田,回到家里蹲在房檐下吃饭,每个人手里都拿着一本书,耕读文化太发达。安徽的画家大部分是在耕读文化中间产生出来的。你如果到了胡适故居,你就站在那个房间里面都不必多说,虽然四壁空空,但在里面你仍然能感觉到强烈的文化气息。安徽的整体文化生态,由于它特殊的地缘关系,有一股巨大的民间文化力量存在。如果你体验一下,它的山水,它的人文,它的藏书,再和一些私塾先生聊聊天,你很快就能成长为一个非常好的艺术家。我相信周逢俊的经历恰好能说明这一点。但是我认为周逢俊可能是安徽最后一个出自民间的画家,因为到今天为止,安徽的生态被破坏了,从肥沃的生态地变成不毛之地了,这需要我们好好反思。中国近现代美术发展到今天,之所以民间不出人了,是因为我们生态被破坏了。周逢俊我认为是安徽出自民间的这样一个大家,是硕果仅存。这是一个感受。第二个感受我觉得周逢俊的画让我很震撼的就是他恢复了古代北宋以来的中国画的一个崇高之境。晚清之后,我们中国的山水笔画的墨很灵动,但基本上都是一种“有我之境”,只彰显个人的个性,突出个人。而周逢俊这个叫“无我之境”,以大山大水的物象为主体,形成了一种崇高博大的境界,在这里面画家往往是隐匿的。这个境界是中国山水发端时期就有的,但是从两宋以后,中国就转向对局部山水的悟道,所以我觉得周逢俊的绘画直追五代北宋。表达了中国山水崇高博大的这样一个境界,而且在方法上可能用的也是宋人的方法,比如说写实的方法,我觉得这种方法在学院里已经很少见了。因为现在学院提倡的就是个性教育,所以我觉得这种境界是值得我们推崇的。这是真正的中国殿堂绘画,所以希望逢俊兄在殿堂绘画上再有所突破,这是中国目前比较稀缺的绘画样式和品种,所以特别感谢你让我们重新感觉到宋画美学的一些特点。谢谢。梅墨生(中国国家画院研究员、国家一级美术师)我觉得逢俊是文人中的侠客,我们刚才听他发言,慷慨激昂。跟他有多年的交往,他这个人很耿直,当仁不让,而且是很较真的人,我觉得现在这样的人很少了,所以我说他是文人中的侠客。第二句话,画中的诗客。他本色是个诗人,他写诗的勤奋,用功,我觉得是很多艺术界的同行相形见拙的。经常有诗发给我,经常有妙句,凡事凡物凡感,他都有诗。这一点体现了他的勤奋,不用说他的诗才,和作诗的功夫,我觉得这也是当代艺术界返回传统,重视传统所不可缺少的。第三句话,山水之画眼。因为画如其人,逢俊的画像他的人一样,很刚劲,所以他的画是山水的忧思。说实在的,在十年前我最初看他的山水画,我觉得还有点浊气,但是这次看到逢俊成批量的山水画,他的浊气早就没有了,我相信这是他人生心灵的一个历练,也是人生的一个沉淀,当然也是他读书养气,在山野之中饱吸山川灵气的一个结果,当然也有他在艺术本身上的锤炼和推敲。所以我觉得十年前我见他的画有黑气和浊气,现在一点都没有了,都是清刚之气,有一个质的飞跃。至少给我感觉是这样的,这样的画呢,他画出了自己的品性。现在很多画大家都在追一些共同的风潮,或者玩一些时尚、时髦,逢俊是走自己的路,让别人去说的那种,所以他的画也画出了自己的心性。第四句话,我觉得逢俊是花鸟之友人。他的意趣盎然的花鸟画,实际上能看出他这个人有很细腻的心和情谊,有很微妙的对于花草虫鱼的感受。他虽然走的是文人画的笔墨一路,但是他的花鸟画有自己独有的观察的角度,他喜欢表达那些鸟在飞跃、停滞之间的情调,互动的一种状态,很传神。我觉得这是他心性的一个表露,所以他是一个很真的人,也是一个很天真的人,也是一个很活泼的人。他的画体现了他的这种情趣盎然。最后一句话,就是说我觉得周逢俊先生以自己二十年来不断地人格历练,文化积累和艺术的锤炼,贡献了这样一个非常感人的展览,非常震撼的展览。他还有那么多的力作和巨作,一丝不苟,像他这个人一样,我觉得如果逢俊将来心态更轻松一点,更自如一点,那也许随着年龄阅历的增加,可能艺术的境界就进入另一个画境,为你的展览成功祝贺。唐辉(荣宝斋副总经理、中国美协理事)逢俊这二十年确实很不容易,酸甜苦辣咸。我就想说一个艺术家怎么能真正成为一个有艺术担当的,或者说在艺术作品中能有这种体味的,有骨气的这样的画。实际上跟个人的历练有关,很多大艺术家实际上都吃了很多的苦,所以逢俊也是一个当代北漂一族的成功的典范,很励志。他的作品中,确实有一股刚正不阿的正气,这个正气在当代画坛还是挺缺少的。我有时候看一些展览,就是很多画家在趋炎附势,谁的画时髦,马上就追,就一大片。最后就是纯属的模仿,模仿了就是当代画坛看似繁荣,实际上就是几张画。所以我觉得逢俊这么多年能坚持自己,有自己独立的思考。他跟龙先生学过,但他跟龙先生并不像。他画松也是,直干。我觉得跟他的气度、气息有关。他从不趋炎附势,当然他有他自己灵活的一面。可以在艺术上他确实坚持了这一点,这就是人品艺品的一个典型的实例吧。王镛(中国艺术研究院美术研究所前任所长、《中国书画家》主编)周逢俊之所以能够在北京拼搏二十年,在北京画坛强手如林的地方站稳脚跟,我觉得是凭借着他的毅力和实力。他的实力来自人生的历练,在家乡、在黄山都积累了很深的人生阅历,他是很不容易的,早期很坎坷。还有一个就是他的诗词修养,这确实在同龄画家中是出类拔萃的。我读周逢俊的诗词感到一种读古典诗词的味道,这是现在中青年的画家做不到的,他们也题诗,首先不合格律,其次没有诗味。而我们看周逢俊的诗词,诗味醇厚。而且他化用古典诗词的东西也特别的自然,不是生硬的。所以我觉得诗词修养是他独特的一个强项。还一个就是他的笔墨功力。笔墨功力确实非常深厚,从宋元山水,到明清花鸟。都是很下苦工的来钻研。他写的论文比较显示了他很深厚的功力。再一个我也觉得他在北京的二十多年,画风有很大的变化和推进。因为最早我看他那批到北京不久的画,总的来讲,笔墨很深,但是有些拘谨,或者说墨气太重,而且偏于繁密,这也反映了他那种当时特别喜欢婉约的凄美的东西,所以在他早期的山水画中我们可以看到一种纠结,内在的一种情感的或者心里的苦闷,还有怀才不遇的感觉。到后来我觉得他除了学习北宋五代之后的笔法之外,特意在渐江画派,简约的山水上有所取法。我看他今年画的黄山松,有渐江的韵味,能冲散他墨气过重的缺憾,而且我看他今天展示的去年画的大的《黄山西海》,感觉确实非常有真气,而且在繁简的处理上确实有非常大的改进。再有就是他在追求宏达的境界,从纠结、苦闷的状态中摆脱出来,整个境界比较豁达。他的花鸟画也是表达了他的心性,淋漓尽致。所以我希望通过这次展览再开拓新的境界。邓平祥(著名美术评论家)今天看了他的展览,应该说对周先生有了更多的了解。安徽这个地方很有意思,经济上属于相对比较落后的地方,但是十九世纪以后,无论是政治、经济还是文化方面领了风骚,出了很多大家和人才。20多年前我们到黄山开了“黄山会议”,那是中国艺术向现代观念思想解放的一个转折点。当时我开玩笑说安徽凭借泾县的宣纸,就能出大的画家,自然界的馈赠给了安徽画家这么好的材料。安徽的画家都有一种比较开放的心态,也敢于在外面闯,所以在北京我们看无论什么“界”的人,安徽出来的人是挺多的,所以我觉得这应该是一个精神的背景。具体谈,我觉得周逢俊先生的画如果从美学风格来概括和归类的话,我觉得就是六个字:一个是“清俊”,我感觉“清俊”是非常明显的。一个是“秀丽”。然后就是“硬朗”。他的美学风格都是有笔墨结构支持的,比如说他的清俊和秀丽还有硬朗都是有具体的笔墨。就比如说硬朗,他用线用的很好,用的很强,所以他就带着硬朗。我认为这跟人格是对应的,人格的特征往往带着语言的美学风格,所以我觉得他这个人在画中透着一种才气。我感觉这个人的人格特征很明确。再一个就是安徽这个地方尤其黄山,我们第一次去看的时候没有不惊叹的,大自然造出这么好的山水,它肯定会孕育好的画家。所以我觉得安徽徽派的山水它有个特征就是南北兼有,具体到周逢俊先生的画就体现了这一点,北派主要体现了他的格局、结构,这一点我觉得是非常明确的。因为如果论山水画的价值和最高的成就,那还是北派,这一点我觉得他的美学倾向是非常明确的。另外我还想再谈一点,就是八十年代比较关注现当代,但是三十年走下来,我觉得搞山水画还是以坚守为主比较好,成功的人也比较多,比如说你要搞新的画,要搞革命性的东西,你最好不要搞山水,山水画最好还是以坚守为主。从经验的角度,从艺术史的角度以及从艺术本体的角度,当然或许不是很对,但从我有限的经验,我觉得还是坚守比较好。我觉得周逢俊先生走的就是这条路,所以我预祝他取得更好的成果。王平(中国国家画院研究员、艺术信息研究中心主任)十年前我认识逢俊兄的时候就印象深刻。那年我们去印度,当时我们到北京的时候,他就给了我们一个先声夺人的印象,后来我们在印度的路上就深聊,感觉到他确实很有才情,画的确实不错。他的诗人气质,容易激动,很敏感,有激情。我觉得结合在一个文人身上,一般的文人骨子里面是比较内敛的,但逢俊是外向的,所以我跟他聊的比较多,对他有一些认识。安徽虽然不富裕,但很重视文化,无论是南还是北,这是一个省的底蕴,所以我觉得逢俊的画就跟他文化的底蕴,跟他本身的诗人气质是结合在一起的,所以他的画是诗人之画,这是他很重要的一个特点。他写的这个画题《故乡又一秋》,他都是很重视诗意的表现。再一个我觉得他走的就是独特的自我完善之路,他一开始就是中国画,所以他成长的过程中,应该说经历了很多美术界的风潮,对他来说是没有影响的,他就是按照自己的方式去亲近名家,他不是从美院走出来的,但是他是自我亲近传统的,自我把自己定位在传统的身份上,所以他走的路反而很坚定。他没有其他的方面的犹豫,他就是按照中国传统绘画的诗书画印这个路来完善自己,去写诗追文。所以我觉得我们今天能看到他这样一个展览,也是跟他这样一个坚定的选择是分不开的。走的就是一个自我完善之路。再一个晓凌也讲了,他是殿堂之作,所以我觉得确实是他的绘画画面有雄浑之气,另外也有非常浓厚的生气,有生活的气息。他多画秋意,所以他的画当中往往有蓬勃的生气,也有非常苍茫之气。另外他的画当中更多的是以线为主,他非常重视用笔用线,他的画中笔墨层次比较丰富,所以他的画能够比较厚重,比较苍茫,有雄浑之气。这样来讲,他以宋画为底,以自己生活的山为表现的依托,所以他的画中有很强的一个自我特色。但是今天这个展览我看了想说,逢俊的长处还是在笔墨上,笔墨层次上,我觉得他有时候用的色彩,他表现秋天的色彩,在他的绘画中有很大的支撑。他的色彩相对来讲还是他的一个软肋。他的色容易掩盖他的清刚之气。这是我的一己之见。刘龙庭(人民美术出版社副编审、《中国书画》副主编)看了周逢俊的展览,我感受到了他在当前这个大的文化气氛下,有他的特性。这种特性唤醒了人们对宋元山水画,尤其是北宋、五代的山水画,大山大水,树木葱茏的审美意识。新时期以来山水画的样式很多,作者很多,很有成绩的也很多。但是这次周逢俊展览的作品让我感到很震撼。周逢俊用他的修养,用他这些年的刻苦钻研,为大家奉献了一场视觉盛宴。现在青年人积极上进,急于扩大自己知名度,宣扬个性这都是无可非议的。但是艺术是寂寞之道,是要下苦功夫的,周逢俊的黄山,九寨沟的作品,还有他的花鸟画,都不是一日之功。周逢俊不仅年龄比较轻,底气也很足,有健康的体魄,又有才华,这是一流的,是很难得的,有很大的前途。周逢俊虽然没有进过美术院校,现在也已经在美术院校当老师了。反观我们院校的教学,其中是否有一些问题,西学东渐,中国画在人物画上取得了很大的成绩,山水花鸟方面却乏善可陈,周逢俊没受到院校或西学过多的影响,强调个性、独特。我预祝周逢俊可以取得更大的成绩,我也相信他也能取得更大的成绩、提些小小的建议:一个是山水画的题跋,我们看古代绘画的一些题跋是后人写上去的,画家本人的题跋很少,特别是宋代以前,像范宽,把他的名字写在树皮上,不用放大镜都看不到。到了北宋时期的山水画,上面提着很多的字,反而感觉影响了画面,这是一点。再一个,感觉画中有受到渐江影响的东西,苍松参天,要画出他的气势来,不要在树上画其他的东西,要画出他的本质。再一个,王维的《山水诀》里面讲:生在土上的树,枝密而干直;生在石头上的树,蜷曲而伶仃。我在大厅看到的画就算是石头上的树,长得也很直。龚半千说过:绘画第一是气韵。希望逢俊参考一下龚半千这句话。郑工(中国艺术研究院美术研究所副所长)今天很高兴来到中国美术馆看周逢俊的画,今天看画的感觉不一样,周逢俊的特点大家也都谈到了,他才气很足,是很有才的一个画家。首先,他的感觉非常灵敏,在绘画上面很有天分。第二个就是他的气很盛,内气很充沛,很圆满,所以他的画无论是气势还是气韵我都从中感到一种向上的气势,就像他有时候讲话一样。你看他的画,也能够体现出这种在取势上的气场,他的山水画,树都是挺拔的,顶天立地的。就是在花鸟画中,也有几根很挺拔的向上的线在支撑画面,这种向上的意识,我觉得在他的潜意识里面是存在的,也在主导着他的画面,所以他的画总有一种郁郁葱葱的东西和一种气的喷发。他的心中有一种郁结的东西,郁结之气,我认为这是他的天性使然,所以要谈他的画,很自然的,就会联想到他的人,他本身的一种性情以及人格,一种直接的表露。在周逢俊身上,画与人之间结合的非常好。当初给他写评论文章的时候,我用了一个概念叫做荒野,其实我今天在展厅里看他的画的时候,我觉得荒寒这个概念可能更为贴近一点。我觉得整体的作为一个绘画的意象,在这几年周逢俊的绘画生涯中没有什么太多的改变,这可能是他创作的一个路向,也是一个意向。但是最重要的是我想到了周逢俊的画对我们会带来一种什么样的启发,比如说在绘画的格局上我想到的第一点就是笔墨和意境之间的关系靠什么来贯通的。我认为它贯通的点就在于诗,靠诗来贯通,来涵养。这一点一般的人很难做到,可能也是现代的很多画中国画的人所缺乏的。你看他的诗,经常是在外出游走写生的时候有感而发,有些诗句是很有意境的,他用一种行吟诗人的感觉来驾驭他的画。他很善于观察,很善于到大自然的怀抱中去,去感受自然中的一种灵,灵气也好,灵境也好,在这里他就充斥他的绘画画面的感觉。所以用诗来贯通笔墨和意境在格局上面,我觉得他是胜了一筹的地方。第二个,他的画里面还有一个特点,他的繁密主要表现在山水画上,花鸟画其实是比较简约的,可能是从笔墨或是从画面的形式上我们可以看到,这看上去是对应的东西是靠什么来贯通呢,我觉得是靠一种胸怀来容纳,来包容。那么这里就出现一个问题,一个诗词,一个胸怀。胸怀的包容是在主体的气场中,它能够把这两点很好的结合起来。我们经常谈笔墨技巧的问题,笔墨技巧很重要。他是一个很勤奋的画家,结合到主体性问题上来谈的时候,胸怀的问题,他就用很多对立性的因素给化解,取一种协调。像在山水和花鸟,他本人说过是以山水画的一种气局去把握花鸟,但是今天我突然有一种反过来的感觉,因为我觉得在他的山水画里面我看到的更多的是一种自然的,生机勃勃的景象,而且这种景象中,更多的是在于花鸟画。就像气势和气韵这两者关系,看山水画是以气势取胜,看花鸟画可能更偏向于气韵。但是,就感觉而言,我觉得在花鸟画上的感觉可能更为灵动。尚辉(《美术》杂志执行主编、艺术评论家)徽派山水在晚清之后,二十世纪的崛起首先应该是黄宾虹先生,黄宾虹先生来自安徽,画安徽有很深厚的笔意墨韵,他画的很浑厚,但是黄宾虹山水的形态和黄山,和新安山水应该还是有很大距离的。从某种意义上来讲,宾虹先生是新徽派山水画笔墨的高峰,紧接之后我觉得应该把刘海粟先生画的黄山也归到新黄山绘画这个系列里面。刘海粟先生毫无疑问是靠泼彩泼墨的方式,当然也包括一些西画的元素来画黄山。他的黄山,更多的是在泼墨和写生之间构成一种新的体系,所以他画面中黄山的这种构架,它的空间,其松、其雾、其云的关系表现的是非常真切的,海老同样也是大师,所以他能够在笔墨气韵和实体之间纵横跨越。我觉得第三位当然是赖少其先生,赖少其先生应该说和新徽派山水画的关系是最密切的。也就是从赖少其先生开始通过对黄宾虹笔墨的研究,更深入地追溯到新安画派的用笔方法而离去当代人的浮华,这种浮华包括色彩方面,也包括所谓的视觉方面,更包括写生山水的表面性。近些年我个人参加了不少山水画展,今天又看到了周逢俊先生,让我对新徽派山水的40后50后的这批画家他们的山水的路向有了比较清晰的认识。我刚才讲到周逢俊为什么是对我新徽派山水构架的一个补充呢?从赖少其先生开始,在一个写实的体系里面开始大踏步的回归传统,对新安画派笔墨的一个重新认识,这种重新认识就开启了一代新的画家,40后50后他们这批山水画家受新时代的影响,也就是写生山水在表现新的山河新貌上有新的开拓,这种开拓毫无疑问包括80年代对山水画形式构成的追求。但是今天我们看到的山水画坛,包括安徽的山水画坛,过多的追求它的形式构成,追求被形式美感化的这样一种山水的现象是非常突出的,它的符号化倾向特别浓厚。对山坳山体云气蓝烟和山的关系,客观的来说体会的不深,也很难能更加深入。那么我今天看的周逢俊先生的山水画实际上还是有区别的。他的山水画画的特别恢弘,这种恢弘是我们在当年黄山的时候是体验不到的。这种恢弘一方面是他宽广的构图,第二方面就是他很善于从眼前画到山巅,在眼前和山峰之间他画了大片的曲曲折折远远近近的山体变化的空间关系,这种关系又是通过他的笔墨出现的。我觉得这一点是我们今天的山水画家是很少去注意到的,我们今天要么是一个形式的符号,要么是一个笔墨的符号,很难把这样一个笔墨和形式通过一个实体的山水,特别是通过画家的感悟能够画得很深入,在此基础上来形成自己的艺术的个性,我觉得这一点做得很不好。这是从周逢俊先生的作品里面可以看到的一种变化,当然我觉得他对山水画的笔墨传统可能和赖老他们有相似之处,他的回溯传统并不是仅仅回到新安画派,他有很多技巧,他的画面很恢弘,在秀润的同时又具有苍茫之感。这点是很不容易的。关于他的花鸟画呢,他的花鸟画的艺术特色和成熟度不如山水画,但是他的花鸟画接受了几位艺术家大师的影响,比如说有徐青藤的泼墨写意之感,同时也有八大山人的奇绝之感,画鸟的神态以及构图。不管怎么样,我觉得周逢俊还是在他的山水画年探索的过程中,当然我觉得这是他个人艺术历程的很好的一个总结。赵力忠(中国画家画院研究员)我整体感觉他的花鸟和山水算是一个互补。他的山水取宋法的东西多一些,可是往往宋法取多了之后有它的弊端,有时候容易太密,感觉堵塞,太注意用笔之后,容易韵味不够。相反,他利用他的花鸟来弥补,既不冷意,又有生活。他把浑厚和清秀两个不同的美学概念融合到一起,他山水和花鸟都具有这一特点,尤其是他的山水,比如说他的树,我们说北方的树一般都是画比较弯曲的,他比较喜欢画直的,我想可能跟他画黄山有关系,黄山松有几种松,有一种就是比较弯弯曲曲的,也有直的。很有意思的是现在画树的人很少画根,而逢俊他则特别强调树根,下面有根,上面有枝叶,中间的部分他用笔线用的好,很平也很有味道,所以他的线质量是比较高的。我们看画一般都是说两头,一个观赏,一个品味。有时候有大效果以后,近看会差一点,这是当前中国画坛一种普遍的现象,追求大效果,夺人眼球。可能够拿到自己跟前来品味的东西不是非常多的,他这方面处理的非常好,我比较喜欢他的作品中很小的东西,这类东西既可以观赏又可以品味。他的这个年龄正是时候。大家都介绍他的诗词,我感觉他是文的,一个花鸟一个山水,还有一个书法。我看到他画上的书法题字不错,很有底子。他现在就好像我们过去说编绳子,绳子是一股一股往一块加的,他现在的这个绳子可以编井绳了。他的花鸟山水书法等不同修养,这不同股的小绳子都已经具备了。这个年龄阶段正好下面是大粗绳的时候。当然这里面要调整好不同绳子,不要用一个来破坏另外一个。罗世平(中央美术学院美术史系主任)首先祝周逢俊画家展览获得成功,看了他的画以后我觉得他在全面的修养上是到了一定的高度了。所以在他的诗书画都有功底、造诣,这三方面大家都能感受到。不管是花鸟还是山水上,这次的展览重头戏还是放在山水。所以我集中谈下在山水上的两个感受,一个是山水,笔墨的使用,因为山水多用细笔,而且这个细笔怎么样去把自然的景观和山水体现出来,这是他在里面下过一定功夫的,他的山水里面用的是来自于写生观察提炼出来的笔墨,这一点既有来自于传统笔墨的特点,我想还有一个方面是对自然观察的一个提炼,这两者在他的山水画中的表现中,都有他的独特的感受体现。第二个方面是他的山水的气格和他的审美取向的问题。其实山水的气格要画大山水,用很多的笔法墨法和颜色把大山水表现出来,像他的标题一样,要弘深,要表现出这样一个饱和度。在他的山水里面他是在追求这样一个特点,气格是比较高俊。但在这里面我感到一个矛盾的东西,可能需要今后进一步的提炼。过去的文人画,我们今天所想到的是多得他的山林气。山野气和山林气是文人画的传统当中比较看重的东西,周逢俊的这个画中我们今天所看到的是一种殿堂气,山林气和殿堂气是两种审美取向。怎么样把山林气挪到殿堂的位置上去,可能就有更多的要求。所以我觉得这可能还需要更多的时间去做好它。如果做好了,我们会仰望这个成就。我想我们画中国画讲意境,讲笔法,讲章法等等,缺少了一点淘气。我很期待他能把中国画讲意境、将章法与淘气很好的协调起来。我喜欢他的诗,写了很多,很有才气。诗画本一律,天工与清新。丁宁(北京大学艺术学院副院长)安徽本身出画家,安徽出最厉害的文人,在文学史上有一个特别值得关注就是桐城派,桐城派的词章是第一流的,我们看到诗与文之间的关系在这个展览里的分量很重。安徽是一个文化的沃土,这个文化的沃土诞生了奇特的东西。我谈三点,第一个就是这个画展很全面的展现了艺术家在艺术创作中的各种探索的途径,尤其是艺术家在有意识的做各种探索,我觉得特别值得注意的是我特别喜欢他的课徒稿和15年的那张画。我看了那张画之后,我想他一定是一个很孤傲的人。因为到黄山你会看到的是水墨林立般的意象,但是这里边不是。我觉得这是山水画应该有的境界,山水不是一个客观的对象,它是可以跟你生命对话的东西,如果把自己能够融入到一片山水,把山水变成一片心情,那是最好的一个艺术的追求。我在这个画展里面看到这幅画的时候,我倒不是觉得它特别大,而是觉得这里面能见出性情,这是很有意思的一个现象。第二个我想讲的是诗画才情,在今天成了一个非常遗憾的事情,看很多画展,题的东西不是自己的。虽然书法写的很漂亮,但是这个东西是隔了一层的,这个画展其实给的一个非常好的东西就是他是把自己的诗文,自己的体验,都能给大家奉献出来,这是一个整体的印象,我觉得非常重要。第三点呢,我是感觉到真正的山水是真性情,真正的山水是生命的情怀,这也是这个展览可以看到的。我稍稍觉得遗憾的是有一点,可能是我的偏见,我觉得他比较喜欢用一种相对比较小的笔锋,然后会营造一种繁花似锦的很绚烂的东西出来,但是似乎大气磅礴或者说比较有气势的东西在小的笔锋中被消减了。时间还很多,我期待着下次的改变。王志纯(北京画院艺术委员会委员)这是非常好的一个展览,周逢俊整体的面貌,他这种综合成就能达到这样一个高度我是特别震撼的,也让我很感动。周逢俊在北京二十多年,他的画整体面貌让我很吃惊,很感动,成就很高。他的作品给我的综合的审美感觉有四个字——文雅秀润。他那种诗文修养和传统的功夫反应出来的综合的面貌,让人感觉他的功底和画的内涵很深厚。他的山水大的结构来自宋元,笔墨的灵气明清的多一些,他整体融合的都非常好,他对自然的感觉,对造化的感觉特别好,那种灵气,才气特别好。他能把传统的规范融合到对造化、对自然的感觉中,这是非常少见的。我觉得能够达到这样各种因素能够这么的协调,能够把传统的营养消化的这么好,用一种个性化的面貌表现出来,非常整,非常雅,这个境界是很难达到的。我觉得要包括各种的因素,传统的因素,个人的才气、灵气,还有对造化的感觉。像齐白石,多年间一块融合,最终以一种个人的才气和修养表达出来。个性化的面貌表达出来,这可能还需要很多时间的修炼,但周逢俊目前的阶段性的面貌我觉得非常好,以后再稍微轻松一点,再稍微放开一点就好了,他是非常有潜力的。他画的黄山就比太行山、燕山要好一些,太行山那种大气的东西可能跟他的个性稍有距离,但是各种因素他只要在一块不断地融合,他就会有更新更好的面貌。我非常看好周逢俊的前景,我觉得这是当代非常有希望、有前景的画家。陈池瑜(清华美院博士生导师)周逢俊非常有才气,我看到有两句诗写得很好,“文章惊翰墨,诗赋逐风流。”他的山水画有一些特点,总体风格具有雄浑的特点,而且既有北派山水特征,同时又画得比较清韵,他把这两个方面结合的很好,古代的传统也是很丰厚。我对他的几张作品是非常赞赏的,比如说《清明祭》,这个作品是相当好的,可以说是当前山水画创作里面的一件力作,他可能是借鉴《溪山行旅图》,开门见山,高山独立,给人一种雄厚的感觉,一种崇高感,他的这幅作品是动脑筋的。他不是刻意的在表现政治题材,但是恰到好处的表现出来了。还有一张画《松鹰图》也是很好的,在山水画创作中琢磨怎么创新。另外我看他画的《黄山图》一系列作品,也是很有特点,把松树画得很高,和黄山独立的山峰结合起来,这种构图方式和画法在其他的山水画里面还没看到,怎么样推进山水画的创作,他是在动脑筋的。我提两个小建议,一个是他的山水画画得很大气,篇幅饱满,用笔细碎,有东西看,下功夫了。问题就是有的地方太细了,所以我建议逢俊增加密度,写点经文、大篆,这样用笔会更加豪放。到画大山的时候,在用笔方面有变化,细精的要,粗犷的也要。所以增加点比较粗犷的感觉,把力度显示出来。第二个建议,我看过很多花鸟画,很多都是画的花,画鸟就不行了,造型不准确。我看了下逢俊画的小鸟还很好,但是整个造型方面还有些问题。在画花鸟画的时候,对动物的造型还要再加强锻炼,把这两个地方改进一下。总的来说他的山水画画的比较好,是我们当代一个新的收获,祝贺你。

黎鸣(哲学家、艺术理论家)周逢俊是我的朋友,坦率地说,我认为周逢俊先生在当今的中国,山水画很好,他是中国最好的山水画家之一,而且是当仁不让的大家之一。用老子的哲学理论来评价周逢俊先生的绘画,恰如其分。从真到善到美,从精到气到神,用真善美的标准来衡量周逢俊先生的山水画,首先是精美,精在形,精在布置。再就是气美、气韵,用现在的话来说叫做和谐,和谐之美。同时只有精美才能达到气美,也正是有气韵之美才能达到最高的自由之美——优美。在周逢俊先生的山水画中我们能看出这三种美全都具备。他的画让人感觉到自由的境界,他的美就是最高的。周逢俊谢谢大家。我特别珍惜今天的研讨会,而且我特别重视诸位嘉宾给我提出的宝贵意见,很多老师刚才讲的非常好,让我在画品、人品上得到修正和完善。这次画展,是我到北京从艺二十年来的一次总结,一段历程,而明天,就是我新的起点。刚才有位朋友这样问我,这次展览,都是你最好的作品么?我说,最好的作品在心中,在云水之间。当然,最重要的还是希望各位嘉宾,所有到场的朋友们,一如既往的对我的关注和支持。再次表示感谢。(责任编辑:admin)